このサイトについて

当サイトをご覧くださり、ありがとうございます。サイト管理人の北村です。

金継ぎに魅せられて早数年… 直ることがわかってお気に入りの器も使いやすくなりましたし、夫が器を割ってもイライラすることが少なくなりました(笑)

ただ最初は、本当に自分でできるのか、やり方はあってるのかなど、心配なことがたくさんありました…

そんな方のために、このサイトでは金継ぎのイロハについて丁寧に解説しています。

また、管理人が選ぶ、本当におすすめの金継ぎ教室もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください!

\ 下のボタンを押して読みたい所へジャンプしよう /

- 日本で初!食器に直せる簡易金継ぎ教室

- 安心して参加できるサポートが充実

金継ぎは日本の伝統技術です

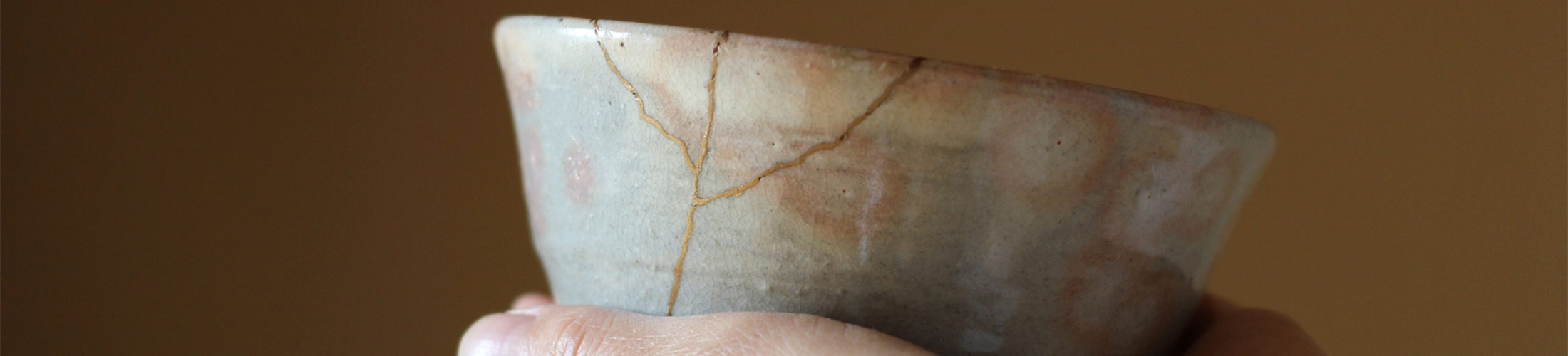

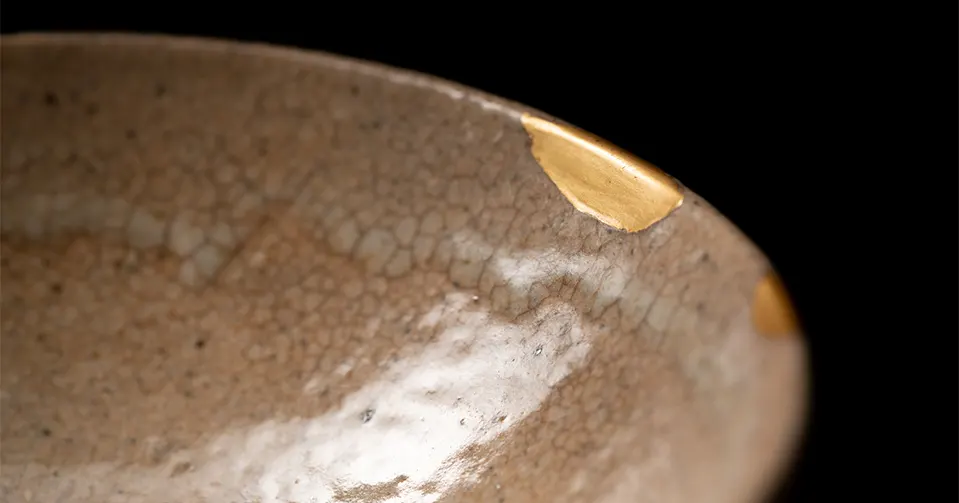

金継ぎとは、欠けたり割れたりした器を、漆を使って修復する日本の伝統技法です。

『伝統技術』なんて聞くと難しそうで、自分ではできなそうに感じてしまいますが、そんなことはありません。

今では全国にたくさんの金継ぎ教室がありますので、誰でもカンタンに金継ぎを体験できるようになっています。

金継ぎにはいろんなやり方がある

実は、金継ぎのやり方にはいろんな方法があります。そのやり方を大きく分けると以下の2つです。

- 古来からの伝統的なやり方

- 便利な道具を使った現代的なやり方

伝統的なやり方は、壊れた器の接着や欠けた部分の補修など、全ての工程を本漆というものを使って器を直す方法です。

現代的なやり方は、本漆は使用せずに、接着剤や樹脂を使って補修をして、新漆というものを使って器を直す方法です。

いきなり知らない単語が出てきたと思いますが、しっかり説明しますね!

本漆・新漆について

金継ぎのやり方の違いは、使用している漆の違いでもあります。

本漆とは、漆の木の樹液を精製してつくる塗料のことです。

新漆とは、カシューナッツの殻から抽出される液を精製してつくる塗料です。

両方とも名前に『漆』がついていますが、材料とするものが違うんです!

本漆と新漆のやり方の違い

本漆と新漆では、やり方にカナリの違いがあります。

ですが、昔ながらの方法なので日本の伝統を感じることができます。

本漆はしっかり学ぶ職人コース、新漆は1日で直せる簡単な体験コースといった感じです!

金継ぎ教室の選び方

今では教室がたくさんあるので金継ぎを学びやすくなっていますが、逆にたくさんありすぎてどの金継ぎ教室に行ったらいいのかわからないという方が多いと思います。

そんな方のために、教室の選び方について詳しく解説していきます。

金継ぎをどこまで深めたいか決めよう

金継ぎにはいろんなやり方があると説明しました。(説明まで戻る)

説明を見たアナタは、どこまで金継ぎを深めたいと思いましたか?

日本の伝統が大好きで時間とお金をかけてしっかり学びたいと思った人もいれば、職人になるわけではないけど手軽に食器を直したいと思っている人もいるでしょう。

「そこまで高価な器ではないけど手軽に直せるなら…」と考えている方は、万単位の高額な参加費と道具代を払って3ヵ月間何度も教室に通うのは大変ですよね?

本漆の金継ぎ教室も、新漆の金継ぎ教室も、どちらが良い悪いということはありません。大切なのは、アナタに合った金継ぎ教室を見つけることです。

「高い教材費を払ったけど、教室に通うのが大変になってしまって金継ぎが完成しなかった」という人も多いので、しっかり考えてみてください

参加費や期間で決めよう

学びたい金継ぎの方法がわかっても、お金のことや直せる期間も重要だと思います。わかりやすいように表にしてみましたので参考にしてみてください。

| 伝統的 (本漆教室) | 現代的 (新漆教室) | |

|---|---|---|

| 料金 | 高い | 安い |

| 直す期間 | 1~3ヵ月程度 | 1日 |

| 通う回数 | 4回以上 | 1回 |

東京の金継ぎ教室 おすすめは?

『おすすめ』と言っても、アナタに合ったおすすめが選べるように、いろんなジャンルからおすすめランキングを作成しました!

ぜひ、素敵な金継ぎ教室を見つけてください。

\ 下のボタンを押して読みたい所へジャンプしよう /

東京の金継ぎ教室 本漆の教室ランキング

教室名:うるし、なおし

https://web.archive.org/web/20230205075014/https://sheishere.jp/girlfriend/natsumikawai/

『うるし、なおし』は、河井 菜摘さんがされている金継ぎ教室です!

金継ぎだけでなく、様々な活動をされている有名人です。

教室に通っている生徒さんの作品をInstagramで見ることができますが、どれも素晴らしい仕上がりです。

実際に習った方の金継ぎが確認できるというのは、安心して通えるポイントだと思います。

| 教室場所 | 東京都新宿区 |

| 入会金 | 10,000円 |

| 授業料 | チケット制:4回22,000円 月謝制:2ヵ月4回18,000円 |

| その他費用 | 金継キット:14,000円 |

| 費用合計 | 42,000円以上 |

- メディアや個展などの実績多数

- インスタグラムフォロワー数1.7万人

教室名:目白漆學舎

http://www.urushigakusha.jp/

『目白漆學舎』は、目白漆芸文化財研究所主宰の金継ぎ教室です。

目白漆學舎にはなんと、蒔絵の人間国宝である室瀬 和美さんの息子さんである、室瀬 祐さんがいらっしゃいます!

技術力バツグンの講師が揃っているがゆえに、人気すぎて教室へ申込できないのが残念…

そんな理由からランキング2位!

| 教室場所 | 東京都新宿区 |

| 入会金 | 0円 |

| 授業料 | 月謝制:14,000円 ※第1・3火曜日/12,000円 |

| その他費用 | 無し |

| 費用合計 | 何回通うかによる |

- 金継ぎがしっかり学べる技術力がある

- 金継ぎ以外にも漆について学べる

教室名:TNCA☆Taku Nakano CeramicArts☆彩泥窯

http://saideigama.com/kintsugi_workshop_for_member.html

『TNCA☆Taku Nakano CeramicArts☆彩泥窯』は、中野 拓さんの金継ぎ教室です。

| 教室場所 | 東京都港区 |

| 入会金 | 15,700円 |

| 授業料 | 月謝制:15,700円 |

| その他費用 | 金継ぎキット:22,000円 冷暖房電気費:550円(夏と冬、年2回) 会員専用作務衣(名前入り):7,700円(最初1回) |

| 費用合計 | 何回通うかによる |

- メディアや個展などの実績多数

- 豊富なカリキュラム

東京の金継ぎ教室 1日体験の教室ランキング

教室名:金継ぎ暮らし

https://www.street-academy.com/myclass/57653

『金継ぎ暮らし』は、吉岡さん・萩原さん・横坂さんがされている金継ぎ教室です!

テレビでもたびたび取り上げられていて、本も出されている有名なところです。

1日体験(簡易金継ぎ)の教室は、本来 食器として使用できなくなるデメリットがありますが、金継ぎ暮らしさんの道具は国内唯一、厚生労働省の食品衛生法基準をクリアしていて、1日体験でも食器として使えるように金継ぎすることができるようです。

何度も通うのが大変な方や、金継ぎをとりあえず体験してみたいという方にはおすすめですね。

| 教室場所 | 東京都世田谷区、港区、府中、埼玉県大宮市 |

| 入会金 | 0円 |

| 授業料 | 1回8,000円 2回目以降7,000円 |

| その他費用 | 器を持っていない人は300円で器を購入できる |

| 費用合計 | 8,000円以上 |

- 国内唯一、食器に直せる1日体験教室

- メディアや個展などの実績多数

これは…と思ったこと…

最近、金継ぎの資格を発行しているところが増えてきましたね…

金継ぎをするのに資格なんて必要ないのに、勝手に資格を作って儲けているようです。

PR TIMESでプレスリリースを出していましたが、その時の引用リツイートを紹介します…

吐き気をもよおす邪悪。 https://t.co/qfMXUexMQ7

— いっしー (@shikkou1997) November 8, 2023

資格ビジネス、いよいよ金継ぎにまで……https://t.co/IwAmfFWana https://t.co/YwHWTu46ID pic.twitter.com/cr0dLffdpt

— 塩谷 舞 mai shiotani (@ciotan) November 8, 2023

ロクじゃモンじゃないな.

— 原 大輔@Creative Animal (@dskhr_smkt) November 8, 2023

ちんけな利権作り。

アホだよね。 https://t.co/lBoAnKasL2

これを読んだ皆様は、どう思いますか?

ちなみにこの資格を発行しているのは、『つぐつぐ』という金継ぎ教室です。

ここは……有名なところ…ですね…

金継ぎ 東京 依頼

金継ぎ 東京 体験

金継ぎ 東京 持ち込み

金継ぎ 東京 修理

金継ぎ 教室 東京 体験

金継ぎ 東京 アクセサリー

器 金継ぎ 東京

金継ぎ 求人 東京

金継ぎ 講座 東京

金継ぎ 資格 東京

食器 金継ぎ 東京

金継ぎ スクール 東京

茶碗 金継ぎ 東京

金継ぎ 東京 鳥取

金継ぎ 習う 東京

金継ぎ 値段 東京

金継ぎ 東京 本漆

マグカップ 金継ぎ 東京

金継ぎ 店 東京

金継ぎ レッスン 東京

金継ぎ 東京 ワークショップ

金継ぎ ワークショップ 東京 2019

ガラス 金継ぎ 東京

グラス 金継ぎ 東京

金継ぎ 材料 東京

陶器 金継ぎ 東京

金継ぎ 東京 1日

近くの金継ぎ教室

漆液は、おもに漆科植物 Anacardiaceae のうち漆属 Rhus の漆の木から採れる樹液である。漆の木は東南アジアに広く成育しており、日本で使用されている漆液の98%は輸入に依存している。

引用元:天然漆の特性